目 录

第一章 总则

第一条 为了适应新世纪铁力市的社会、经济和环境发展需要,更好地指导城市各项建设活动,对2000年编制的《铁力市城市总体规划》进行修编。

第二条 本规划是铁力市范围内各项城市建设的指导性文件,是编制城市详细规划的依据,在城市规划区范围内进行各项建设的一切单位和个人都必须按照《中华人民共和国城乡规划法》的有关规定执行本规划,本规划中强制性内容为文本中划线部分。

第三条 规划依据

《中华人民共和国城乡规划法》(2008年1月1日)、《城市规划编制办法》(2006年4月1日)、《城市用地分类与规划建设用地标准》(GBJ137-90)、《黑龙江省城市总体规划编制规范》(DB23/T984—2005)、2006年3月1日《黑龙江省城镇体系规划》(2007—2030年)、《伊春市城市总体规划》(2001—2020年)、铁力市十一五规划、《铁力市城总体规划》(2000—2020年)。

第四条 规划原则

林、农、地统一规划原则;集约化的原则;城乡统筹发展的原则。

第五条 规划层次

本次总体规划修编中规划的空间层次依次为市域、城市规划区、市区,共三个层次。

市域:指铁力市的行政管辖范围,包括铁力市区、3个镇、3个乡、4个林业局和1个农场,规划总面积为6620 km2。

城市规划区:是指城市、镇和村庄的建成区及因城乡建设和发展需要,必须实行规划控制的区域。本次规划确定的城市规划区范围为铁力市区行政区界,总用地面积6620km2。

市区:规划指城市中基础设施和地面建筑已经连片建成的地区,现状建成区面积15.72 km2,规划建成区面积20.14km2。

第六条 规划期限

本规划期限为2009—2030年,其中近期规划期限为2009—2015年,远期规划期限为2016—2030年。

第二章 城市社会经济发展目标

第七条 社会经济发展战略

铁力市域城镇体系发展要以科学发展观统领经济社会发展全局,以全面建设社会主义新农村和富民强市为目标,以深化改革为动力,以扩大开放为先导,促进生态经济的快速发展,优化产业结构,强力推进工业立市,重点发展木材加工、绿色食品和新型建材等产业,加快新型工业化、特色城镇化、农业现代化发展进程,推进资源型城市转型,促进区域联合和协调发展,提高人民生活水平,加快构建充满活力、富裕文明、和谐稳定、山川秀美的铁力市。

第八条 主要国民经济发展目标

近期(2015年)全市地区生产总值达74亿元;人均地区生产总值达17600元;社会消费品零售总额达15亿元;外贸进出口总额达3430万美元;第三产业增加值占地区生产总值比重达到40%以上;居民消费价格总水平年上涨幅度控制在2-3%之内。

远期(2030年)全市地区生产总值达235亿元;人均地区生产总值达47000元;社会消费品零售总额达44亿元;外贸进出口总额达14330万美元;第三产业增加值占地区生产总值比重达到50%以上;居民消费价格总水平年上涨幅度控制在3%之内。

第三章 市域城镇体系规划

第八条 规划范围

按照铁力市现状行政区划范围及近远期发展需要,市域城镇体系规划范围为铁力市区、3个镇和3个乡、4个林业局及1个国营农场。

第九条 市域人口及城市化水平预测

预测近期(2015年)市域总人口为47.45万人,其中城镇人口为38.03万人,城镇化水平为80.15%;远期(2030年)市域总人口为52.66万人,其中城镇人口为45.02万人,城镇化水平为85.49%。

第十条 等级规模结构规划

市域城镇体系等级规模结构分级为:

一级城镇:铁力市区,人口规模15—22万人;

二级城镇:重点建制镇,包括朗乡、桃山、双丰,人口规模7.5—9.5万人;

三级城镇:一般建制镇和乡镇,包括王杨乡、年丰乡、工农乡,人口规模5万人以下。

第十一条 职能结构规划

依据市域经济社会发展的有利因素和限制因素、国家宏观经济发展战略以及区域经济发展规划,市域城镇体系职能结构规划具体如下:

一级城镇:市域中心城市,铁力市区,是全市政治、经济、文化、交通中心;是以农副产品、林产品加工、旅游业为主导,以制造业为辅的城镇。

二级城镇:重点建制镇,包括朗乡、双丰。

朗乡:市域东部副中心,以林产加工、矿产资源开发、森林绿色食品、旅游业为主导产业的城镇。

双丰:市域西部副中心,以林产加工及农副产品加工为主导产业的城镇。

三级城镇:一般建制镇和乡镇,包括桃山、王杨乡、年丰乡、工农乡。

桃山:镇域中心,以林产品加工、旅游业为主导产业的城镇。

王杨乡:乡域中心,以种植业及农副产品深加工为主的小城镇。

年丰乡:乡域中心,以发展朝鲜族民俗特色旅游业及以水稻为主农业的乡镇。

工农乡:乡域中心,以发展农牧业生产及其产品深加工为主的乡镇。

第十二条 空间结构规划

城镇体系空间拓展以“点-轴”模式为主,确定沿哈佳铁路、哈伊公路为一级发展轴带,形成以铁力市区为中心,以朗乡、桃山、双丰为重点的空间分布合理的城镇体系格局,带动市域社会经济的发展。

第十三条 市域空间管制规划

加强对市域社会经济与开发建设活动的调控,协调区域经济发展与城镇建设、资源开发及环境保护的关系,促进区域可持续发展,依据铁力市城乡发展战略,结合铁力市实际情况,将铁力市空间划分为适宜建设地区、限制建设地区和禁止建设地区。

为资源环境承受能力较强、聚集经济和人口条件较好的铁力市区和哈伊公路、哈佳铁路沿线城镇、林业局、农场,二、三产业聚集地域。本类地域管制要求为:

适当扩大土地供应,满足工业化、城镇化的需要,促进人口和经济活动向本类地域聚集,政策性基础设施建设资金要向本地域倾斜。改善和提高城镇环境质量,强化和完善城镇综合功能,高效利用城镇建设用地。

合理诱导主城区的工业在此地区适当集聚发展。控制城镇盲目蔓延,处理好城镇布局与对外交通的关系,提高生态环境质量,采取组团式布局结构,确保基本农田保护区不被侵占。

发展第三产业,开拓农副产品深加工工业,完善相应城镇功能。控制城镇沿交通干线盲目蔓延,确保基本农田保护区不被侵占。

适宜建设区以外,资源环境承受能力较弱,生态环境较为脆弱的区域,主要分布于一般乡镇驻地、中心村以外的地域、一般农田等,是以农业为主的低密度开发地域。这类区域的管制要求为:

优先保护,因地制宜发展适宜本地的特定产业.适当控制第二产业的集聚规模,限制村办工业,有计划、有步骤地引导零星居民点向中心村集中,引导人口资源平衡有序地转移到适宜建设区域,缓解人口与自然关系紧张的状况。这些区域要严格土地用途管制,优先安排生态环境建设资金,严格控制村镇建设用地总量,采用“迁村并点” 等方式提高村镇建设用地的利用效率及村镇建设质量,对原村庄建设用地进行土地整理,增加农用地数量。

尽量保护一般农田:确因城市建设需要占用一般农田,应实行“占补挂钩”及耕地总量动态平衡的原则。对难于利用的土地进行复垦,保持耕地总量平衡,同时也保证了生态空间的总量平衡。

本区域主要包括依法划定的水源保护区、交通干线(包括铁路、公路)直观可视范围、军事区、基本农田保护区、林区、铁力农场以及生态环境极为脆弱的地区。这类区域的管制要求为:

依据国家法律法规实行强制性保护,严禁一切不符合保护区域功能定位的开发活动。水源保护区禁止各类污染物进入,禁止建设有污染物产生的建筑物和构筑物,禁止各类人类活动的进入,鼓励进行绿化以保护生态环境。生态环境脆弱地区需执行严格的生态环境保护政策,大力进行绿化活动,提高生态建设水平,努力恢复自然生态。原始林区应妥善处理好资源保护和旅游开发之间的关系,合理确定旅游业开发规模,禁止建设与资源保护和旅游事业无关的项目。严格保护基本农田:根据人均耕地平衡、满足建设用地需求,以土地资源的开发、复垦、整理相结合的原则划定的基本农田,一定要严格保护不得随意进行城市建设和开发。

第十四条 市域基础设施规划

1、市域综合交通规划

铁路交通:划重点进行铁路内部技术改造,以提高车速为主,远期实现铁路电气化,同时加强铁路的运营管理。

公路交通:逐步完善市域公路网布局,形成以铁力市区为中心,以国道为主骨架,以县乡公路为补充的市域公路网结构,使市域公路网密度达到15km/百km2。

远期县级以上公路全部达到二级标准以上,路面达到高级路面标准,乡级公路达到三级标准以上。

2、市域通信网系统发展布局

本地网电话交换机数字程控化100%,采用光缆传输电路数字化100%;邮政、信函分拣自动化;包裹处理机械化,在城际间形成以铁路、公路并行的邮件传递

第十五条 市域社会服务设施规划

1、教育设施规划

扩大综合性职业技术教育培训中心学校,在铁力市区、朗乡、双丰等城镇增加职业技术教育培训的专业、科目,达到国家级重点职业中心标准,拓展培训对象; 建成市特殊教育中心,努力提高办学条件,提高教师素质。

2、文体设施规划

市城区扩建图书馆;改造电影院,建成约5000m2的文化中心;继续完善市体育场设施建设。建一处约5000m2的文化广场,增添室外灯光、音响设施,供群众自发性文化娱乐和体育健身活动用。

在朗乡、双丰建800~1200m2的综合性文化站,藏书1万册;其余各乡镇建500m2以上的文化站,藏书不少于5000册;80%的行政村建综合活动室;80%的自然屯有文化户。

3、医疗卫生设施

医院规划:铁力市以市医院、铁力林业医院为主体,建三级甲等医院;各镇中心城镇建二级甲等或二级乙等医院。其它城镇设置卫生院。城市以街道为单位设置社区医疗服务中心,并积极创造条件建成社区卫生服务站。

急救医疗网络规划:进一步加强区域急救服务网络建设。在市区着重健全急救医疗网络。建设市急救中心和区域急救中心以及与医疗机构急诊科联为一体的急救系统。

第十六条 市域旅游规划

1、发展目标

充分发挥“森林资源”和“依吉密河漂流”的品牌效应,将铁力市建设成为中国绿色生态旅游城和东北地区著名的经贸旅游城市。

2、发展战略

铁力市域旅游资源多类型较多,发展前景广阔,开发潜力较大,旅游发展以自然资源为“龙头”、生态环境作基础、市场机制为导向。

3、旅游分区

铁力区域旅游是以开展森林生态旅游为基本定位,在景区建设上突出了小兴安岭的林区特色,主要形成三大旅游景区,即铁力旅游景区、桃山旅游景区和朗乡旅游景区。

4、旅游开发主导方向

林海雪原旅游;森林旅游;野生动物狩猎;林海开发历史回顾旅游;名胜古迹观光旅游;绿色食品旅游;民族(朝鲜族)风俗旅游。

5、旅游线路

哈尔滨——桃山——朗乡为省级森林、狩猎旅游带。

铁力——桃山上呼兰狩猎为南线。

铁力——朗乡红松母林、中共北满临时省委遗址,为东线。

铁力——透龙山为北线。

铁力——双丰神仙螺、佛筑塔为西线。

第十七条 市域文物保护规划

1、保护措施

在遗址外植树来标定范围;在重要的文化遗址周围预留空地;开辟与公路有一定联系的小环路;在游览区、风景名胜区附近的古遗址保护与利用应与风景名胜区观赏结合起来;将遗址分为四级保护范围,既保护遗址本身,又保护其周围环境;将历史建筑保护与经济效益结合起来,配合旅游,增添社会、民俗文化方面的内容;在保护历史建筑的同时,采用各种方式增加城市文化活动的内容。

2、保护范围划定

根据文物保护单位的不同级别划定文物的保护范围,分为:特别保护区、重点保护区、一般保护区、建设控制地

在特别保护区严禁一切新建项目,在重点保护区内严禁与文物无关的建设;在一般保护区内不得进行改变文物环境风貌的工程;在建设控制带内不得新建高度高于历史文化保护建筑的建筑物,并要求在使用功能、空间环境、建筑体量和建筑风格上与历史文化保护建筑相协调。

第十八条 市域环境保护规划

1、规划目标

辖区环境污染得到有效控制,城市环境质量有所改善,农村环境质量基本保持稳定;生态环境恶化趋势得到初步遏制,重要生态功能保护区的生态功能开始恢复;地方环境法规、政策体系得到进一步完善,监督管理能力得到加强。

2、环境保护指标

城市集中饮用水源地水质稳定达标;全市地表水控断面达到Ⅳ类以上水质标准,其中呼兰河、巴兰河、西南岔河流域地表水国控断面达到Ⅲ类以上水质标准;铁力市区空气质量好于Ⅱ级标准的天数超过340天;“两控区”城市二氧化硫年平均浓度达到国家二级标准;环境级辐射污染源周围的辐射水平在天然本底涨落范围内;化学需氧量、二氧化硫排放总量分别控制在环境容量范围内;工业固体废物利用率达到30%;危险废物、医疗废物和放射性废物基本得到安全处置。

3、环境保护规划

(1)水环境

对呼兰河、依吉密河、安邦河、巴兰河沿河的企业、城镇的污染物实行总量控制,达标排放。建立城镇污水处理设施,工厂企业改进生产工艺,或建立内部污水循环利用系统,从污染源上进行根本控制。

(2)大气环境

在中心城区,建设大规模的热电联产项目;各镇政府所在地逐年增加集中供热面积;采用清洁能源,提高气化率;加强对摊点、商亭的监督管理,严格控制低空排放;严格控制报废车辆和尾气超标车辆运行;大力推广机动车清洁燃料。

(3)声环境

对工业企业固定噪声源排放情况进行申报登记,对超标严重群众反映强烈的分期分批进行限期治理; 对社会生活噪声要加强管理;加强建筑施工项目的审批和现场监督管理,严格控制施工作业时间,减轻施工噪声对周围环境的影响。

(4)重点保护

市域生态环境保护的重点工程是植树造林、治理水土流失。大力发展退耕育林工程,天然次生林地外栽育林工程,建立“绿色屏障”。

第十九条 实施战略与规划措施

1、加强城市规划法制建设,加强规划立法宣传,健全法制监督和执法机制,保证总体规划依法严格实施。

2、加强城市发展战略与城镇体系规划工作的行政领导和组织实施;加强城市规划管理机构力量的建设;建立规范化的规划管理审批程序。

3、加强资金筹措工作,积极推动城市与区域的开发;加强区域性基础设施的建设,按照规划方案实行点、轴、带网络式开发;采取因地制宜的开发政策,引导区域经济与城镇建设按规划进行职能分工的调整;实行城市基础设施产业化经营和有偿服务。

第四章 城市性质及规模

第二十条 城市性质

本规划确定铁力市城市性质为:铁力市区是铁力市的政治、经济、文化中心,以农副产品、林产品加工、旅游业为主的城市。

第二十一条 城镇人口规模

近期:2015年市区居住人口规模为16.32万人;

远期:2030年市区居住人口规模为20.7万人。

第二十二条 城市建设用地规模

铁力市规划期末的城镇规模,城市建设用地20.14 km2,人均97.29m2。

第五章 城市用地发展方向与布局

第二十三条 城市建设用地发展方向

本次规划确定城市建设用地以向城市东部发展为主,适当发展城市西部呼兰河以西地区,并为城市发展预留用地。

第二十四条 用地功能结构规划

铁力市用地布局规划形成“双中心、三轴五带、十大组团”的双向发展的组团式规划用地结构。

“双中心”:以现有的市政府为依托,包括以商业金融、服务业、文化娱乐集中的服务型市区中心;以“清河骊景”地区为中心,形成以休闲娱乐、旅游购物功能为主的现代城市活力中心。

“三轴五带”:依托主要绿带、水体、铁路形成东西向三条横向的主要绿化景观轴,横向串联各功能组团,形成市区未来的主要拓展空间和绿化景观轴线;以“清河骊景”为中心,结合南北多条绿色开敞空间形成五条纵向城市生态景观及建设发展带,使城市的双向发展,从而完善城市功能结构,实现用地布局与产业结构协调发展。

“十大组团”:结合现状形成的建设用地分布,由道路及绿色空间间隔形成的十个建设用地组团,分别是旧城综合组团、北部新区居住组团、铁路南部鲜族风貌居住组团、站前居住组团、清河骊景居住组团、两片铁甲河生态居住组团、农场居住组团,规划形成两个集中的工业组团,即东部工业园区和西部工业园区,形成镇域改造发展的空间载体。

第二十五条 土地使用强度控制

依据城市景观保护要求和不同区位土地级差要求,综合考虑城市建设规模、城市发展的环境容量需求,合理确定规划范围内不同区域、不同土地使用性质地块内土地使用强度控制指标,以提高城市土地的合理利用率,保证合理的投入产出比,保持规划范围内生态系统的整体性和维护其连续性,保证城市中的建筑合理分布和提高环境质量,原则上,低层居住区容积率0.5~1.0,多层居住区容积率1.2~1.7,高层居住区容积率1.5~2.5,公共建筑区容积率1.2~2.5,工业企业容积率不小于0.7。

第二十六条 空间划分与管制要求

1、禁建区

指铁力公园、百校园、八大局前绿地、其它公共绿地和防护绿地、水源地、桃山灌渠、铁甲河沿岸和呼兰河泄洪区等。这部分用地对市区生态环境起决定性作用,一些重大的生态要素和生态实体,如呼兰河水域、市区的农牧业发展基地。这一区域应严格禁止各类建设活动,这些区域也是铁力市区生态环境质量的支撑和基础。

2、限建区

指城区周边的基本农田保护区、园林、坡度较大的地区,这一区域也对铁力市区生态环境影响很大,这一区域内要严格限制与用地性质不符的建设项目,并对适宜建设的项目控制规模。

3、适建区

指城市建设重点发展区,包括铁力中心城区内居住用地、公共设施用地、工业用地等在内的城市建设用地。这一区域内还包括铁路南侧农村居民点建设用地,应结合规划引导向城镇集聚,控制建设用地规模,规划区域内应重点完善城市各项功能,配套城市设施,增强集聚效应,提高吸引力和辐射力。

第六章 城区主要建设用地规划

第一节 居住用地规划

第二十七条 居住用地布局

确立八大居住组团,对原有居住用地进行了全面整合。

旧城综合组团:位于城市西部,是城市的行政办公、商业金融、科教文卫体等的集中区,基础设施、配套服务设施比较完备,是铁力市的核心区。规划进一步完善城市用地格局,统一规划、统一管理,改变一层皮式的开发建设状况。

北部新区居住组团:位于五一路以北,农场路西侧。规划以多低层住宅为主,围绕规划城市北部绿化景观带,打造景色宜人、设施完备的低层社区。

铁路南部鲜族风貌居住组团:位于铁路以南,以社会主义新农村建设为依据,打造体现民俗文化的特色社区。

站前居住组团:突出城市门户区的城市形象,本区的建设要突出环境建设、建筑形象设计等。

清河骊景居住组团:辟建宽达百米的城市绿带,采用高层低密度的建设模式,集中布置高层住宅,增加城市开放空间,建设城市新的活力中心。

铁甲河生态居住组团(两片):位于铁甲河两侧,为待改造的棚户区。规划依托铁甲河生态景观带的建设,打造以优美的生态景观为特点的低层高密度住宅区。

农场居住组团:位于现状城市北部突出部分,是铁力农场所在地。规划统一安排城市建设用地,打破条块分割,充分延续原有社区肌理,在原有环境设施基础上,进一步提升环境品质,建设配套服务设施,建筑以高、多层住宅为主。

第二十八条 居住用地规模

规划居住用地总面积748.97hm2,占城市建设用地的37.19%,人均居住用地面积38.16m2。

第二节 公共设施用地规划

第二十九条 公共设施用地规模

规划公共服务设施用地总面积206.15hm2,占城市建设用地的10.24%,人均公共服务设施用地面积9.96m2。

第三十条 行政办公用地规划

规划于城市中心铁甲河南侧选址新建集中办公用地,占地约1.6hm2,包含政府以及各主要市级行政部门用地。新办公中心将建成集办公、接待、餐饮、会议、展示等功能的现代综合建筑群,提升政府形象、提高办公效率。

行政办公用地总面积16.60hm2,占城市建设用地的0.82%,人均行政办公用地面积0.80m2。

第三十一条 商业金融业用地规划

强化原正阳大街和中心路的商业服务功能,形成市区主要的商业中心,满足区内日常需要。在城市新区集中布置文化及商业服务设施,形成铁甲河中部和东部两个集中的市级商业服务中心,满足中东部居民日常生活需要。在城市东部建设大街与森工路交汇处处安排专业化的农产品市场、日用品批发市场、生产资料市场。居住小区及组团级公共服务设施采用临街布置的方式,贴近居民生活,活跃街道空间。

规划商业金融也用地总面积165.09hm2,占城市建设用地的8.20%,人均商业金融业用地面积7.98m2。

第三十二条 文化娱乐用地规划

结合清河骊景中心景观区,设立一处文化娱乐用地,占地0.68hm2,综合安排各种文化娱乐设施。增加配套建设社区级文化活动设施,满足居民精神生活需求。

规划文化娱乐用地总面积6.63hm2,占城市建设用地的0.33%,人均文化娱乐用地面积0.32m2。

第三十三条 体育用地规划

在城市北部中新路与迎新街交汇处新增建一处体育用地,占地1.17hm2。

规划体育用地总面积4.62hm2,占城市建设用地的0.23%,人均体育用地面积0.23m2。

第三十四条 医疗卫生用地规划

每万人口设置一个社区卫生服务站,分别位于各社区中心。改造扩大市中心医院,并在松柏街北侧、林场路东侧新建一处医院。加强配备各医院的医疗设备,改善医疗条件,为提高医疗服务水平提供条件。

规划医疗卫生用地总面积6.09hm2,占城市建设用地的0.30%,人均医疗卫生用地面积0.29m2。

第三十五条 教育科研设计用地规划

在建设大街与兴隆路交汇处新建一处教育科研用地。扩建现有职业高中,增加教育设施。加大对残疾人教育的资金投入。

规划教育科研设计用地总面积5.58hm2,占城市建设用地的0.28%,人均教育科研设计面积0.27m2。

第三十六条 其它公共设施用地

对现状天主教堂进行保护性修葺,同时对周边环境进行综合整治。在迎新路与东四路交汇处新建一处社会福利院,占地面积0.81hm2。

规划其它公共设施用地1.54hm2,占城市建设用地的0.08%,人均其它公共设施用地0.07m2。

第三节 工业用地规划

第三十七条 工业用地布局

逐步集中工业用地,摒弃以往分散的工业布局模式,将污染企业搬迁至西部工业园区,无污染企业有条件的迁至东部园区,其余保持原址不变。

东部工业园区:

新建和引入的一类工业集中布局,形成一定规模的工业园区,以利于形成工业产业链,充分发挥规模效应与集约效应,发展以绿色食品、建材、药材、高新技术等为主体的轻工业产品生产加工基地。

西部工业区:

二、三类工业用地为主,接纳引进和搬迁工业企业。园区远离城市生活区,处于呼兰河下游,用水条件较好,处于城市下风向,土地供应充足,有利于环境保护,也为工业的发展提供了便利条件。规划要求对于市区内污染严重,严重影响城市环境的工业企业迁至此处。

第三十八条 工业用地规模

规划工业用地面积为404.61hm2,占总用地的20.09%,人均工业用地面积19.55m2。

第四节 仓储用地规划

第三十九条 仓储用地布局

结合工业布局和铁路交通枢纽设置仓储用地,在铁力市工业园区集中设置大型的仓储区,在西部工业区也设置了与之相应的仓储区,以满足工业产品存放与中转运输的需要。铁路货运站周边在原仓储用地建设现代城市物流园区。供应城市生活的仓储用地结合各类用地不单独设置。

第四十条 仓储用地规模

规划仓储用地53.55hm2,占城市建设用地面积2.66%,人均仓储用地面积2.59m2。

第七章 城市综合交通规划

第四十一条 城市对外交通

铁路:哈佳铁路贯通铁力市区,火车站为三级站。考虑发展需要,规划向南拓宽铁路站场用地10hm2,增建设施。

公路:向南侧及东侧扩建现状客运站,扩建后占地面积为1.54hm2;规划鹤哈高速公路于铁力市西北侧绕行,距城区西部、北部约1.5km,全长约10km。互通出口西侧为铁力公路收费站,北侧出口位于农场路东北侧现状哈伊公路处,规划拟于鹤哈北侧出口处新建一处货运场站。

第四十二条 对外交通用地规模

规划对外交通用地总面积23.01hm2,占城市建设用地的1.14%,人均对外交通用地面积1.11m2。

第四十三条 城市路网结构

在铁力市内形成以方格网道路系统为主的路网格局,形成“三横”、“四纵”的路网结构。

“三横”即由昌盛街、建设大街、铁南路构成的城市东西向的路网骨架。

“四纵”即由中新路、东四路、农场路、新华路、森铁街构成的城市南北向的路网骨架。

第四十四条 道路用地规划

市区内主干路道路红线宽为35-40米,次干路道路红线宽为30米,城市支路红线宽度为15-20米。城市主干道断面形式为二块板和三块板,次干路、支路为一块板。

第四十五条 广场用地

规划结合干道交叉口、城区主要景点新增城市广场30处。

规划广场用地20.01hm2,占城市建设用地面积0.99%,人均仓储用地面积0.97m2。

第四十六条 公共停车场

设置公共停车场6处,分别位于农林街与兴业路交汇处、农乐街与兴隆路交汇处、迎新街与农场路交汇处、建设大街与森工路交汇处、清河路与建设大街交汇处、沈后路西侧建设大街以北。

规划公共停车场用地2.47hm2,占城市建设用地面积0.12%,人均仓储用地面积0.11m2。

第四十七条 公共交通

规划建设公交运营线路4条。在兴业东路与建设大街交汇处、建材路与铁南街交汇处、沈后路与建设大街交汇处、哈伊公路与昌盛街交汇处等4处建公交停车场站。

第四十八条 城市交通用地规模

规划道路广场用地总面积304.72hm2,占城市建设用地的15.13%,人均道路广场用地面积14.72m2。

第八章 绿地系统规划

第一节 绿地布局原则

第三十九条 布局原则

生态原则:突出城市整体生态环境观念,保护城市内外的自然环境,以生态系统的健全、环境质量的提高为目标指导绿地系统规划。

景观原则:在建设绿地系统时,强调绿色自然景观与城市建筑群有机结合,将“绿”引入并融于城市,创造独具特色的景观风貌。

游憩原则:规划绿地的活动功能从人的需要出发,满足居民游憩休闲等多项活动的需求。城市公共绿地与道路、广场及各类生活服务设施充分结合,改善城市生活环境,提出“3、6、9”服务半径模式。

经济原则:突出因地制宜、经济节约的原则,以较小的投资获得较好的经济社会和环境效益。

系统原则:点、线、面相结合,形成立体的完善的城市绿地系统。

第二节 绿地系统规划

第四十条 生态绿地

结合移民安置及违章建设的清理工作,逐步建设呼兰河滨河公园,引城市边缘自然景色于城中,严格控制其中的建设量,保持其自然的湿地特征和生态稳定性,作为市民郊野、游玩、休闲基地和改善城市微生态环境的“绿肺”功能,成为铁力市的特色景观。

第四十一条 生产绿地

在城市东部和西部结合城市郊区公园及呼兰河滨河公园的建设,安排一定规模的用地,也可改善城市外围绿色环境。

第四十二条 防护绿地

铁路防护绿地:铁路两侧各设置应大于30m宽的绿带。铁路专用线两侧各设置大于10m宽的绿带。

工业区防护绿地:城市西部和东部工业区与居住区之间结合道路绿化,设置50m以上宽度的防护林带。

对外主要公路防护林带:哈伊公路两侧绿化防护林带的宽度不应小于30m。其它主要对外交通公路设置20m以上宽度的防护林带。

铁甲河两侧水源涵养绿带:铁甲河城区段沿河两侧建设单侧不小于30m的水源涵养绿带,水厂周边建设不小于10米的防护绿带。

第四十三条 附属绿地

附属绿地面积占单位总用地面积比例不低于30%,其中:

居住用地绿地率不得低于40%;

工厂附属绿地率规划指标必须控制在20%以上;

交通枢纽、仓储、商业中心等附属绿地,绿地率不低于20%;

大专院校、医院、体育、休疗养院、宾馆、机关团体、公共文化设施、部队等单位的绿地率不低于35%。位于中心区以内的各种公共设施用地的绿地率可在以上基础上降低5—10个百分点。

第三节 公共绿地系统

第四十四条 城市生态环境绿化

铁甲河生态景观带——沿铁甲河规划一条绿化风光带,形成铁甲河新的自然景观与生态特征,将铁甲河建成充满自然情趣、生机盎然的风光带。形成一条自然的绿色长廊贯穿市区。既保持了沿岸水土流失,改善生态环境,又丰富了城市空间景观效果。

北部景观绿化带——贯穿城市北部新区,在住区间形成以休闲、游憩、交流功能的环境优美、尺度宜人的生活空间。

五条城市纵向景观绿带——将城市绿地景观渗入城市内部,使绿地真正融入城市生活。

第四十五条 城市公共绿地

确定市级综合公园1个(服务半径5000m),区级综合公园5个(服务半径1500m),专类公园7个,居住区公园1个,纪念空间2处,游园与街头绿地18处。

第四十六条 绿地规模

规划绿地总面积240.36hm2,占城市建设用地的11.94%,人均绿地用地面积11.61m2。规划公共绿地面积195.25hm2,占城市建设总用地的9.70%,人均公共绿地面积9.43m2。规划生产防护绿地面积45.11hm2,占城市建设总用地的2.24%,人均生产防护绿地面积2.18m2。

第四节 城市景观系统

第四十七条 城市景观结构

城区的总体风貌结构框架可以概括为“一轴、二环、四点、五带、三十六对”的公共空间结构体系

1、“一轴”——铁甲河水系景观轴

2、“二环”——以绿色廊道联结成网的网络式公共空间体系。

公共空间规划中将铁甲河滨河绿带、西河公园、铁力市奥运公园以及新建的五一路以北五十米宽城市绿带、新建区中心绿带等城市点状公共空间与城市线型绿地整合,形成覆盖铁力市镇域的网络式公共空间体系,以实现铁力市公共空间应具有的生态景观作用和步行、慢跑等城市休闲功能。

3、“四点”——交通环岛雕塑景观点

规划中将铁力市市区内主干道上的四个交通环岛分别设置景观雕塑群,这些景观雕塑群应强调城市文化主题性和雕塑群自身的城市文化载体功能,提升城市文化品位的同时,有力的挖掘了铁力市人文精髓。

4、“五带”——铁甲河滨水绿化延伸带

首先,丰富城市公共空间,打破单一的城市绿化双环路的格局,成为网络式公共空间体系的有利补充。

其次,将铁甲河景观以开敞的公共绿带形势引入市区,提升铁甲河与城市空间的交互性,有利于发挥铁甲河作为铁力市自然景观轴线的主力作用。

5、“三十六对”——城市袖珍公园

在铁力市的居住与公共空间规划过程中,摒弃了以往在城市中建设大型或者超大型广场的做法,采用化整为零的方式将公共空间打碎,有机的布局于城市公共空间网络之中,形成了具有铁力特色的三十六个对状存在的城市袖珍公园,使公共空间贴近与市民的居住空间,贴近市民的日常生活,有利于提升城市公共空间的利用率的同时也满足了市民的日常休闲生活。

第九章 旧城(城中村)改造规划

第四十八条 旧城(城中村)改造

铁力市区现状与城市接壤的共有自然村5个,包括东兴村、五一村、天红村、吉松村、江红村。

1、东星村:保留现状耕地,现状村屯住宅用地全部纳入城市总体规划建设用地中,结合城市总体规划要求进行统一开发建设,市政基础设施进行统一配建。

2、五一村、江红村、吉松村:现状村屯住宅用地局部纳入城市总体规划建设用地中,其余住宅用地按照社会主义新农村要求进行统一改造建设;局部农田进行用地性质调整,由集体土地转为国有土地,按照国有土地进行管理,并依法确认国有土地使用权。

3、天红村:按照总体规划要求,天红村村屯住宅用地规划调整为工业用地,作为铁力市西部工业区进行统一规划建设;工业进行集中布置,居住区进行棚户区改造,同时对现状用地进行整合,部分用地还为耕地。

第十章 城市市政工程规划

第一节 给水工程规划

第四十九条 用水总量预测

至规划期末,全市总用水量为5.89 万m3/d 。

第五十条 水源及水厂

近期采用地下水作城市供水水源,保留现状水厂。规划远期,开发凌云山水库作城市供水第二源地,或按《黑龙江省中型水库建设规划》和《黑龙江省城市水资源规划汇总报告》调整供水水源。

规划新建一座净水厂,位于江红路与铁南街交汇处,净水规模为远期3.0万m3/d。地下水净水工艺1.5万m3/d,水库水净化工艺1.5万m3/d 。

第五十一条 给水体制及管网系统规划

给水管网采用环状与枝状相结合的布置方式,以环状管网为主,枝状管网为辅。建成多水源联合供水系统,满足人民的正常生活和工业的正常生产。

采用生活、生产、消防统一供给体制,建设四个大型的加压泵站,实行二次供水统一管理体制。城市消防水鹤按消防规范要求沿道路120m设一个,消防采用低压制。供水管网采用环状管网供水为主,环状与枝状相结合的方式最不利点供水压力不得低于0.16MPa,用水最高日最高时消防管网中最不利点不得小于0.10MPa。

第五十二条 水源地保护

第一款 地面水源保护区

直接或间接向水域排放污水,应符合《松花江水系黑龙江省污水综合排放标准》及保护区水质功能的要求;禁止向水域及陆域倾倒、贮存、堆放工业废渣、垃圾、粪便及其它废弃物;运输有毒有害物质、油类、粪便的船舶和车辆,一般不准进入保护区,必须进入者应事先申请并经交通、环保、卫生部门批准登记并采取防渗、防溢、防漏措施;禁止毒鱼、炸鱼、电鱼;禁止使用剧毒和高残留农药;不得新建化工、造纸、制药、制革、电镀、印染、冶金等对环境有严重污染的项目。

在一级保护区范围内,必须遵守下列规定:

禁止新建、改建、扩建与供水设施及保护水源无关的建设项目;禁止向水域排放工业废水和生活污水;不得在水体内清洗车辆、衣物和其它器具;禁止设置油库;禁止设游泳场、水上训练基地以及其它可能污染水源的活动。

在二级保护区范围内,必须遵守下列规定:不准新建、扩建向水体排放污染物的建设项目,改建项目应削减污染物排放量;排污口必须限定污水排放量,保证保护区内水质满足规定的水质标准;禁止设置装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。

第二款 地下水源保护区防护要求:

在各级保护区内不能堆放固体废弃物和有毒有害废物,对各级保护区外堆放的固体废弃物和有毒有害废物,必须设有防雨、防渗措施。对深埋的有毒有害废物也要进行防渗处理,防止造成对地下水的污染;在各级保护区内不能大量施用农药、化肥及易融盐类,也不能采用未经处理的污水灌溉农田。

在一级保护区内必须遵守下列规定:禁止建设与取水设施无关的建筑物;禁止从事农牧业活动;禁止建设油田、墓地;禁止倾倒、堆放工业废渣及城市垃圾、粪便和其它有害废弃物。

在二级保护区内必须遵守下列规定:禁止建设化工、造纸、制浆、皮革、电镀、印染、冶炼、放射性、染料、炼焦、炼油及其它有严重污染的企业,已建成的要限期治理、转产或搬迁;禁止设置城市垃圾、粪便和易溶、有毒有害废弃物堆放场和转运站,已有的上述场站要限期搬迁;化工原料、矿物油类及有毒有害矿产品的堆放场所必须有防雨、防渗措施。

准保护区:禁止建设城市垃圾、粪便和易溶有毒有害废弃物矿的堆放场站场站,因特殊需要设立转运站的,必须经有关经部内批准,并采取防渗漏措施。

第三款 水厂外围不小于10m范围内应设置良好的绿化区。

第二节 排水工程规划

第五十三条 污水量估算

规划污水量按给水量的85%计算,则污水量为5万m3/d。

第五十四条 排水体制

规划排水体制为雨、污分流制。将现状合流制管道改为污水管道,污水经处理后回用或直接排放;雨水则就近排入铁甲河。

第五十五条 管网规划

污水管道:近期沿铁甲河修建的截流管道远期作为污水主干管,在与主干管垂直方向设置污水干管,最后汇入污水处理厂处理后排放

雨水管道:雨水管道利用地形、水系进行合理敷设,雨水经汇集后就近排入附近水体。

第五十六条 污水处理厂规划

新建污水处理厂1座,日处理能力5万m3/d,占地3.5hm2。污水处理程度必须达到二级处理,污水经处理后排入呼兰河。污水处理厂周边建设不小于300m的卫生防护林带。

第五十七条 中水回用规划

规划在铁力市推广中水回用,远期全市中水回用率达到50%。中水主要用于景观用水。

第三节 电力工程规划

第五十八条 负荷预测

远期的用电量进行测算。到2030年全社会用电量为2.4728亿KWh;最高供电负荷65.49MW。

第五十九条 电源及城网规划

划电源为铁力市东北郊的220KV铁一变,通过220KV输电线路接入城区。规划铁西66KV变电所增容改造,铁西2台6300KVA主变更换为1台16000KVA主变和1台10000KVA。远期再增1台6300KVA主变。

城网电压等级采用高压输电网66千伏、中压输电网为10千伏、低压输电网380/220伏。城区输电网主要以架空线路为主,城乡供电网实现双电源环网供电方式。

第六十条 配电网规划

规划高压走廊控制宽度220KV架空线路为40m,66KV架空线路为30m。规划10KV线路使用绝缘化电缆,采用架空和地埋两种方式敷设,对于重要路段的架空线改建为地埋方式敷设。

第四节 通信工程规划

第六十一条 电信规划

规划到2015年镇内电话交换机容量为8万门,住宅电话普及率120%。规划到2030年镇内中心城电话交换机容量为12万门。住宅电话普及率为130%,每百户实占线160线。

新建电信端局3个,分别位于沈后路与建设大街交汇处、华东街与森铁路交汇处、农场路与昌盛街交汇处。设备装机容量均为4.0万门。

规划原主干光缆局间中继光缆改建扩容。原小区内主干光缆(架空改为地下)同一方向光缆合并为一条。新建居住小区光缆接入网建设。近期规划光纤到办公楼和光纤到路边为主要方式。为新建GSM移动基站提供光纤。为交通监视及管理系统提供光纤。

规划在城市主、次干道的两侧统一建设电信道综合管沟,为12-24孔。所有通信企业线路均由沟内敷设,管沟容量应满足20-30年业务发展需要。

第六十二条 广播电视规划

加快有线电视的发展,增加覆盖率;规划通过光缆网改造将达到光纤到楼头,光节点直接带用户,每个光节点分配两纤并具有反向回传升级功能。

第六十三条 邮政工程规划

至2030年,新建邮政支局3个,分别位于电厂路与五一街交汇处、农场路与昌盛街交汇处、新华路与清河路交汇处。

第五节 燃气工程规划

第六十四条 气源规划

近期以罐装液化石油气为主,天然气覆盖达到3.7万户,气化率达到80%。

远期建设天然气管道,天然气覆盖达5.3万户,气化率达80%。

第六十五条 负荷预测

到规划期末全市液化石油气供应量为10500t/年。

第六十六条 气液及输配系统

建铁力市液化气供应基地,供气能力达到10000 t/年。近期内建液化石油气混气站3座,每座供应规模在5000户左右,供气量1000t/年,占地0.5hm2。其余采用瓶装液化石油气供应。远期扩建混气站,逐步实现城区全部管道供应。液化气混气管道采用低压一级系统,管道直埋敷设并应尽量靠近负荷中心。

第六节 供热工程规划

第六十七条 热负荷预测

规划近期集中供热率60%,规划远期集中供热率达到90%。

规划远期扩建热电厂,供热能力达到980万m2、735MW。

第六十八条 换热站及供热光网规划

规划供热管线采用枝状与环状相结合布置,全部采用直埋敷设。建筑采暖用热均采用高温热水管线,一级网供回水温度为130/70℃,二级网供回水温度为80/60℃。

新建的换热站位于热负荷密度较大的中心地带,并使所带负荷区域尽量不跨越主要街道。换热站的规模控制在供应10-30万m2负荷的范围之内。

第十二章 环境卫生规划

第六十九条 垃圾量预测

远期2030年全市垃圾日产量为24.84万kg。

第七十条 收集及储运方式

生活垃圾收集以源头分捡分类收集为主,工业垃圾以单位自行收集为主。规划期内实现垃圾袋装化,环卫工人定点、定时收集。实行密闭储运。

根据规划用地规模,小型垃圾转运站每2~3km2设置一座,规划设置小型垃圾转运站 7座,每座占地面积为300 m2,绿隔离带宽度不小于5m。

第七十一条 垃圾处理场

在市区西北郊建设大街与兴业路交汇处原老砖厂地区建垃圾卫生填埋场一座,处理能力为日填埋生活垃圾240t。城市垃圾采用卫生填埋压实处理方式,垃圾处理厂周边建设不小于30m的卫生防护林带。

第七十二条 其它环境卫生设施规划

1、公共厕所

按3-5座/km2的标准进行设置,至规划期末共需公厕7座,全部为水洗公厕。在流动人口高度密集和商业闹市区道路两侧布置水洗公厕,间距为300-500m,一般街道间距不大于800m。对未改造的旧区公厕按服务半径为70—100m的标准布置。近期规划在建设大街与东五路交汇处建设高标准公共厕所一座。

2、果皮箱

商业大街上间距50-100m,交通干道上间距100-200m,一般道路上间距为200-400m。

3、化粪池

城市新建小区和旧区改造时应设置化粪池,城市粪便经化粪池处理后,经管道排入污水处理厂统一处理。

4、供水器

在城市道路和景观路线上设置供水器,主干道每800m设一处,景观路线每700m设—处,次干道每1500m设一处。

5、水面保洁

采用以人工打捞为主的保洁方式。对乌吉密河(引用水源地上游)两岸的生活垃圾、生产生活污水以及夏季漂流产生的生活污水进行综合整治。在乌吉密河两侧设置污水管道,对生产生活污水金星集中收集,输送至污水处理厂进行统一处理,严禁向乌吉密河进行直接排放。

第十二章 防灾综合规划

第七十三条 防洪规划

第一款 防洪标准

铁力市区呼兰河干流堤防设计标准为20年一遇洪水,防洪标准为30年一遇,并预留防洪工程建设和管理用地。

第二款 防洪工程:

① 防洪工程的堤坝宽度、堤顶高程必须按抵御50年一遇洪水建造。

② 沿河构筑物、防洪闸的建造必须与堤防防洪标准相匹配,具有抵御50年一遇洪水能力。防洪救援系统:紧急疏散点、医疗救护、物资储备和报警装置结合《社会抢险救援》规划统一布置。

③ 进行河道整治工程,改善沿岸生态环境。禁止在河道管理范围内建妨碍行洪的建、构筑物,从事影响河道稳定、危害和岸堤防安全和其他妨碍河道行洪的活动。加强沿河树木种植 ,提高堤防的防护能力。重点河段进行护砌,其它河段进行草皮护坡。

第七十四条 消防规划

第一款 城镇消防安全布局

① 生产和储存易燃、易爆物品的工厂、仓库、堆场和储罐等应设置在镇区边缘或相对于独立的安全地带;

② 严重影响城市消防安全的工厂、仓库,必须纳入近期改造规划,有计划、有步骤地采取限期迁移或改变生产性质或使用功能等措施,消除不安全因秦。

③ 装运易燃易爆化学危险品的专用码头、车站必须设置在城区的独立安全地段,与其它物品的货场的间距必须符合防火安全距离的要求。

④ 对居住密度高、建筑耐火等级低的旧城区建必须纳入城市近期改造规划采取措施,逐步改善消防安全条件。城区内新建的各类建筑,要严格控制耐火等级。

⑤ 城市地下空间的规划建设应与城市其它建设有机结合起来,并应满足地下空间利用的防火规范。

③ 现状中影响消防安全的工厂、仓库、堆场和储罐等应迁移或改造,耐火等级低的建筑密集区应开辟防火隔离带和消防车通道,增设消防水源。

第二款 重点消防区

重点保护区为行政办公区、商贸区和仓储区;重点保护目标为供电、供水、医疗及文物保护等部门,人员集中的车站、体育馆、文化娱乐设施、文物古迹场所,老年人、幼儿、残疾人活动场所,地下场所,易燃易爆品储存库(站)。

第二款 消防站

规划近期在农场路临近桃山干渠处新建一处一级普通消防站,占地面积1.01hm2。远期新建一级普通消防站2个,分别位于森工路临近铁甲河处、江红路与铁南街交汇处,占地面积分别为0.36hm2及0.39hm2。铁力林业局森林消防大队应达到二级普通消防站标准。

第三款 消防给水及管网

铁力市消防供水规划采用低压制。规划每2km2设一座消防水鹤,近期新建消防水鹤3处,远期规划城区共设消防水鹤11座。供水管网呈环状布置,室外消火栓沿给水干线设置,其间距不超过120m。

第四款 消防通信规划

指挥中心内的数字程控交换机设置模拟中继线路,与各消防中队之间各设2对火警调度专用线,与消防重点保护单位之间各设1对报警专线,与主管部门领导以及有关单位之间各设1对电话专线。

在消防指挥中心建立数字无线通信系统,与铁力市公安局无线总调度台之间的联络方式采用有/无线音频链路或采用无线音频转接方式,无线通信指挥调度台设置信道控制(转接)单元。

第五款 消防通道规划

消防通道的宽度不应小于4.0m,且街区内道路中心线间距不宜超过160m。当建筑物的沿街部分长度超过160m或总长度超过220m时,均应设置穿过建筑物的消防车道,消防车道穿过建筑物的门洞时,其净高和净宽不应小于4m;环型消防通道至少应有两处与其它车道相通,尽头式消防车道应设回车道或面积不小于12m×12m的回车场。将城镇的外围环线、及与其连接的高速公路作为危险品运输路线,使危险品快、捷、安全运达目的地,确保城区安全。

第六款 社会抢险救援

以公安消防局为主体,联合卫生、气象、环保、地震、供水、供电、供气等部门,建立社会抢险救援体系,参加意外事故的抢险救援,建立包括抗灾、反恐等疏散避难场所、人员救护和其它特别服务的城镇社会安全保障体系。结合城镇中的组团绿化隔离带、公园、公共绿地、广场的规划建设,组建完善的城镇防火隔离带体系和疏散空间体系,以防止火灾蔓延。

第七十五条 人防规划

第一款 战前人口疏散

疏散对象主要是老弱病残、闲散人员和学校、科研机构等。规划战时铁力市城区人口的60%疏散,疏散人口12.42 万人;留城率为40%,留城人口为8.28万人。

第二款 人防工程规模

按照1m2/人计算,全市人防工程规模为20.7万m2。

第三款 人防工程分类

人防工程根据战时功能分为指挥工程、医疗救护工程、防空专业队工程、人员掩蔽工程和配套工程五类。

各类人防工程分类按以下比例:指挥通信工程3%;人员掩蔽工程60%;防空专业队工程7%;医疗救护工程5%;配套工程25%。

第十三章 环境保护规划

第七十六条 环境保护规划目标

铁力市环境保护总体目标:到2015年,初步建立环境清洁优美,生态良性循环,符合生态市发展要求;到2030年市区环境全面走上良性循环的轨道。

2030年各项环境指标发展目标:大气环境质量保持在国家标准的范围内;水环境功能区水质达标率100%;饮用水水质达标率100%;工业废水排放达标率100%;城区污水集中处理率达到90%;交通干线两侧噪音等效声级昼间低于65dB(A),夜间低于55dB(A);各功能区100%达到《城市区域环境噪声标准》(GB3096——93);工业固体废弃物综合利用率98%;生活垃圾无害化处理率100%。

第七十七条 环水境功能区规划

呼兰河执行国家《地表水环境质量标准》(G3838—2002)Ⅲ类水体的标准。为保证水质达到标准,在城市规划中应完善城区排水系统,生活污水和工业废水不经处理不得排入地表水体,污水经处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准方可排入水体。

第十四章 近期建设规划

第七十九条 近期建设时限与规模

近期建设规划时限:2009——2015年。

近期城市建设用地规模:2015年城市建设用地16.75hm2,人均城市建设用地面积102.63m2。

第八十条 用地发展方向

近期城市建设用地向南拓展,重点进行旧城区改造,建设清河骊景居住新区。工业用地优以化清河骊景东部工业园区发展建设为主。

第八十一条 近期建设项目

详见附表6“铁力市近期建设项目库”。

第十五章 规划实施措施

第八十二条 规划实施措施

1、深化户籍制度改革,积极引进外地人才,鼓励投资移民和农民进城务工,加快城区人口集聚,扩大城市规模。

2、主动接纳发达地区产业梯度转移,做大做强特色优势产业,大力发展商贸、旅游等第三产业,增强城市综合实力。

3、遵循市场经济规律,树立经营城市理念,拓宽城市建设资金渠道,逐步建立社会共同投资的多元化城市建设模式。

4、加强城市规划的法制建设,使城市各项建设活动均按总体规划要求有序进行,健全规划执行监督机制。保证总体规划依法实施。

5、在总体规划指导下,及时编制分区规划和详细规划,提高总体规划实施的可操作性。

6、向城市居民广泛宣传城市总体规划和规划建设管理法规,提高市民知法和执行总体规划的意识,保证总体规划顺利实施;

7、加强城市规划市场管理,增加土地有偿使用与房地产综合开发的力度;

8、按城市规划合理确定开发次序,以局部带动整体,逐步形成完整的城市结构;

9、坚持城市建设、环境建设、经济建设相结合的方针,实施大招商、大投资的总体战略,构制城市发展项目库,使城市建设与发展逐步走向科学化、法制化的轨道。

第十六章 附则

第八十三条 本规划包括文本和图纸两部分,规划文本和规划图纸具有同等的法律效力。

第八十四条 本规划自批准之日起实施,即日起原铁力市城市总体规划自动停止使用。

第八十五条 在本规划实施本规划过程中,如有确需进行修改调整的情况,应严格按法定程序办理。

第八十六条 本规划文本由黑龙江省铁力市人民政府城市规划行政主管部门负责具体实施并解释,铁力市人民政府和上级城市规划行政主管部门负责监督检查。

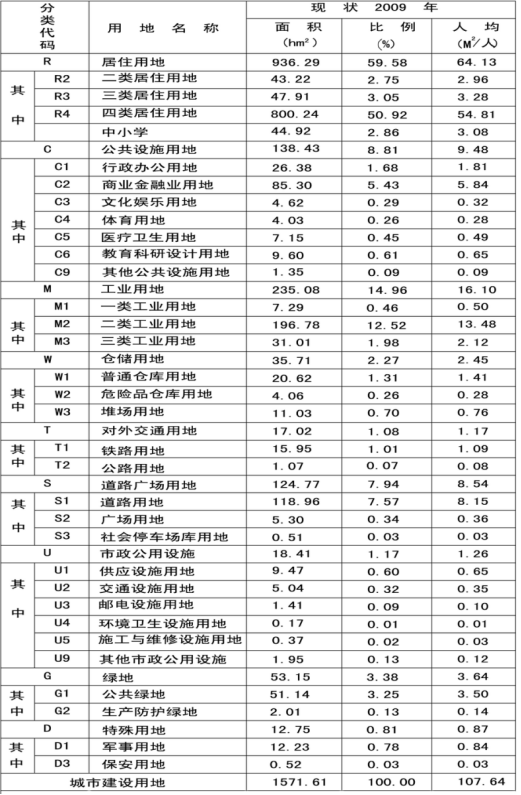

附表1 现状建设用地统计一览表(2009年)

附表1 现状建设用地统计一览表(2009年)

注:现状2008年底城区居住人口为14.6万人。

|

类别名称 |

面 积(hm2) |

占城市总体规划用地比例(%) |

||

|

1 |

城市总体规划用地 |

1688.58 |

100 |

|

|

2 |

城市建设用地 |

1571.61 |

93.07 |

|

|

3 |

水域和其它用地 |

116.97 |

6.93 |

|

|

其中 |

水域 |

10.57 |

0.63 |

|

|

耕地 |

41.87 |

2.48 |

||

|

园地 |

1.02 |

0.06 |

||

|

村镇建设用地 |

48.08 |

2.85 |

||

|

弃置地 |

15.43 |

0.91 |

||

附表2 现状用地统计汇总一览表(2009年)

注:现状2008年底城区居住人口为14.6万人。

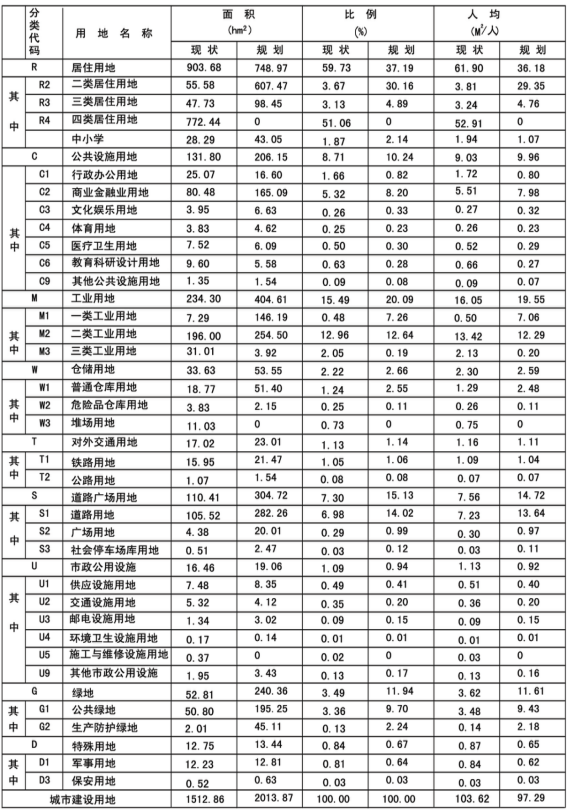

附表3 规划建设用地平衡表(2030年)

附表3 规划建设用地平衡表(2030年)

注:现状2008年底城区居住人口为14.6万人。

规划到2030年城区居住人口为20.7万人。

附表4 规划用地统计汇总一览表(2030年)

|

序号 |

类别名称 |

面 积(m2) |

占城市总体规划用地比例(%) |

|

|

1 |

城市总体规划用地 |

2027.68 |

100 |

|

|

2 |

城市建设用地 |

2013.87 |

99.32 |

|

|

3 |

水域和其它用地 |

13.81 |

0.68 |

|

|

其中 |

水域 |

13.81 |

0 |

|

|

耕地 |

0 |

0 |

||

|

园地 |

0 |

0 |

||

|

村镇建设用地 |

0 |

0 |

||

|

弃置地 |

0 |

0 |

||

注:规划到2030年城区居住人口为20.7万人。

附表5 规划道路一览表

|

序 号 |

名 称 |

起 讫 点 |

红线宽度(m) |

长 度 (m) |

面 积 (m2) |

道路 等级 |

段面 形式 |

|

|

起 点 |

讫 点 |

|||||||

|

1 |

建设大街 |

兴华路 |

爱民路 |

40 |

10,540 |

421,600 |

主 |

三快板 |

|

2 |

五一街 |

堤顶东路 |

拥军路 |

40 |

7,160 |

286,400 |

主 |

二快板 |

|

3 |

昌盛街 |

长青路 |

林场路 |

40 |

5,035 |

201,400 |

主 |

二快板 |

|

4 |

正阳大街 |

西二路 |

团结路 |

40 |

2,820 |

112,800 |

主 |

二快板 |

|

5 |

松柏街 |

团结路 |

森铁路 |

40 |

742 |

29,680 |

主 |

二快板 |

|

6 |

松涛街 |

团结路 |

森铁路 |

40 |

650 |

26,000 |

主 |

二快板 |

|

7 |

城南街 |

西二路 |

新华街 |

40 |

2,003 |

80,120 |

主 |

二快板 |

|

8 |

华东街 |

新华路 |

森工路 |

40 |

1,540 |

61,600 |

主 |

二快板 |

|

9 |

铁南街 |

青年路 |

森铁路 |

40 |

2,374 |

94,960 |

主 |

二快板 |

|

10 |

通江西街 |

兴华路 |

中心路 |

40 |

4,758 |

190,320 |

主 |

二快板 |

|

11 |

长青路 |

昌盛街 |

通江西街 |

40 |

3111 |

124,440 |

主 |

二快板 |

|

12 |

东明路 |

昌盛街 |

五一街 |

40 |

805 |

32,200 |

主 |

二快板 |

|

13 |

中心路 |

昌盛街 |

铁南街 |

40 |

2,683 |

114,520 |

主 |

二快板 |

|

14 |

东四路 |

昌盛街 |

铁南街 |

40 |

2,943 |

117,720 |

主 |

二快板 |

|

15 |

新华路 |

正阳大街 |

火车站 |

40 |

1,540 |

61,600 |

主 |

二快板 |

|

16 |

农场路 |

二八九广场路 |

新华路 |

40 |

2,208 |

88,320 |

主 |

二快板 |

|

17 |

团结路 |

哈伊公路 |

华东街 |

40 |

2,841 |

113,640 |

主 |

二快板 |

|

18 |

森铁路 |

迎新街 |

铁南街 |

40 |

3,950 |

158,000 |

主 |

二快板 |

|

19 |

拥军路 |

五一街 |

沈后街 |

40 |

1,676 |

67,040 |

主 |

二快板 |

|

20 |

新兴街 |

迎新街 |

长青路 |

30 |

916 |

27,480 |

次 |

一快板 |

|

21 |

迎新街 |

新兴街 |

森铁路 |

30 |

6,389 |

191,670 |

次 |

一快板 |

|

22 |

二八九 农场路 |

东八路 |

森铁路 |

30 |

1,067 |

32,010 |

次 |

一快板 |

|

23 |

上江街 |

迎新街 |

五一街 |

30 |

2,145 |

64,350 |

次 |

一快板 |

|

24 |

保健街 |

西四路 |

农场路 |

30 |

2,777 |

83,310 |

次 |

一快板 |

|

25 |

电工街 |

西二路 |

中心路 |

30 |

1,306 |

39,180 |

次 |

一快板 |

|

26 |

曙光街 |

电厂路 |

爱民路 |

30 |

540 |

17,280 |

次 |

一快板 |

|

27 |

松柏街 |

森铁路 |

森工路 |

30 |

1,003 |

30,090 |

次 |

一快板 |

|

28 |

青年北街 |

电厂路 |

森工路 |

30 |

370 |

11,100 |

次 |

一快板 |

|

29 |

青年街 |

森工路 |

拥军路 |

30 |

934 |

28,020 |

次 |

一快板 |

|

序 号 |

名 称 |

起 讫 点 |

红线宽度(m) |

长 度 (m) |

面 积 (m2) |

道路 等级 |

段面 形式 |

|

|

起 点 |

讫 点 |

|||||||

|

30 |

育才街 |

新华路 |

团结路 |

30 |

709 |

21,270 |

次 |

一快板 |

|

31 |

森林街 |

团结路 |

森铁路 |

30 |

617 |

18,510 |

次 |

一快板 |

|

32 |

通江东街 |

东四路 |

火车站 |

30 |

1,891 |

56,730 |

次 |

一快板 |

|

33 |

群英街 |

江红路 |

森铁路 |

30 |

1,444 |

43,320 |

次 |

一快板 |

|

34 |

广场街 |

江红路 |

吉松路 |

30 |

1,003 |

30,090 |

次 |

一快板 |

|

35 |

堤顶西路 |

兴业路 |

农乐街 |

30 |

2,947 |

88,410 |

次 |

一快板 |

|

36 |

农林北街 |

兴华路 |

兴业路 |

30 |

995 |

29,850 |

次 |

一快板 |

|

37 |

农乐街 |

兴业路 |

堤顶西路 |

30 |

2,317 |

69,510 |

次 |

一快板 |

|

38 |

兴业西路 |

农林北街 |

建设大街 |

30 |

377 |

11,310 |

次 |

一快板 |

|

39 |

兴业路 |

堤顶西路 |

农乐街 |

30 |

1,163 |

34,890 |

次 |

一快板 |

|

40 |

兴业东街 |

堤顶西路 |

建设大街 |

30 |

404 |

12,120 |

次 |

一快板 |

|

41 |

兴隆路 |

堤顶西路 |

农乐街 |

30 |

1,000 |

30,000 |

次 |

一快板 |

|

42 |

兴盛路 |

建设大街 |

农乐街 |

30 |

391 |

11,730 |

次 |

一快板 |

|

43 |

新一路 |

新兴街 |

上江街 |

30 |

486 |

14,580 |

次 |

一快板 |

|

44 |

西四路 |

保健街 |

建设大街 |

30 |

179 |

5,370 |

次 |

一快板 |

|

45 |

西二路 |

昌盛街 |

通江西街 |

30 |

2,398 |

71,940 |

次 |

一快板 |

|

46 |

东二路 |

迎新街 |

正阳大街 |

30 |

994 |

29,820 |

次 |

一快板 |

|

47 |

东五路 |

昌盛街 |

正阳大街 |

30 |

1,427 |

42,810 |

次 |

一快板 |

|

48 |

东七路 |

昌盛街 |

正阳大街 |

30 |

1,430 |

42,900 |

次 |

一快板 |

|

49 |

东八路 |

二八九农场路 |

建设大街 |

30 |

1,673 |

50,190 |

次 |

一快板 |

|

49 |

林场路 |

迎新街 |

森林街 |

30 |

1,409 |

42,270 |

次 |

一快板 |

|

50 |

哈伊公路 |

二八九农场路 |

建设大街 |

30 |

1,506 |

45,180 |

次 |

一快板 |

|

51 |

电厂路 |

迎新街 |

森林街 |

30 |

1,670 |

50,100 |

次 |

一快板 |

|

52 |

森工路 |

迎新街 |

华东街 |

30 |

2,996 |

68,880 |

次 |

一快板 |

|

53 |

沈后路 |

迎新街 |

青年街 |

30 |

1,610 |

48,300 |

次 |

一快板 |

|

54 |

爱民路 |

建设大街 |

曙光街 |

30 |

605 |

18,150 |

次 |

一快板 |

|

55 |

清河路 |

建设大街 |

新华路 |

30 |

1,270 |

38,100 |

次 |

一快板 |

|

56 |

湖景路 |

建设大街 |

团结路 |

30 |

1,436 |

43,080 |

次 |

一快板 |

|

57 |

林医路 |

城南街 |

通江东街 |

30 |

620 |

18,600 |

次 |

一快板 |

|

58 |

江红路 |

通江东街 |

广场街 |

30 |

1,344 |

40,320 |

次 |

一快板 |

|

59 |

建材路 |

群英街 |

广场街 |

30 |

788 |

23,640 |

次 |

一快板 |

|

60 |

吉松路 |

铁南街 |

广场街 |

30 |

321 |

9,630 |

次 |

一快板 |

附表6 铁力市近期建设项目库

|

项目类型 |

项目名称 |

项目位置 |

项目描述 |

|

建筑类及成片改造区域 |

铁力市政府办公大楼拆迁、选址、重建 |

农场路与正阳大街交汇处东侧 |

市政府高层办公大楼和前景观广场 |

|

天主教堂及广场修复 |

广场街与团结街交口 |

教堂外立面与穹顶修复 |

|

|

铁力市建设局新建项目 |

建设大街与农场路交口以北 |

多层办公建筑、前广场和停车场 |

|

|

供热小区 |

西一路电工街交汇处 |

城市居住小区 |

|

|

一小学地区 |

中心路—电工街—向阳路 |

城市居住小区 |

|

|

气象站小区 |

向阳路与正阳大街交汇处 |

城市居住小区 |

|

|

消防小区 |

建设大街—西四路—西三路—保健街 |

城市居住小区 |

|

|

校北小区 |

五一路与西一路交汇处 |

城市居住小区 |

|

|

印西001—003小区 |

建设大街—东五路—东二路—保健街 |

城市居住小区 |

|

|

印西004小区 |

建设大街—东五路—东四路—保健街 |

城市居住小区 |

|

|

站前小区 |

正阳大街与华东街交汇处 |

城市居住小区 |

|

|

中心区 |

正阳大街—建设大街—团结路 |

城市居住小区 |

|

|

火柴厂东部地区 |

团结路与森林街交汇处 |

城市居住小区 |

|

|

工业区开发 |

呼兰河南岸的区域 |

修建道路、办公楼、厂房以及仓储设施等 |

|

|

铁力市博物馆、展览馆、图书馆建设 |

现状体育场西侧 |

多层公建 |

|

|

城西入城口地区建设 |

建设大街西侧入城口处 |

城市居住小区 |

|

|

园东小区 |

正阳大街西端西河入口处 |

城市居住小区 |

|

|

五一街区域建设 |

五一街(东四路至农场路地段) |

城市居住公建混合区 |

|

|

产业与项目 |

美食一条街建设 |

建设大街以南正阳大街以北 |

铁力市美食、娱乐一条街,对道路、沿街建筑立面进行修整 |

|

旅游文化街建设 |

育才街 |

手工艺品买卖、接待宾馆等 |

|

|

特产一条街整改 |

向阳路东,正阳大街以北 |

山特产品、土特产品买卖批发一条街,对道路、沿街建筑立面进行修整 |

|

|

铁力新区商业步行街建设 |

正阳大街、农场路、广场路交汇地块 |

商业、餐饮、娱乐步行一条街 |

|

|

绿化景观类 |

正阳大街绿化工程 |

正阳大街 |

种植景观类园艺树木 |

|

农场路夜景观亮化工程 |

农场路 |

增设路灯,对沿街建筑设置建筑彩灯 |

|

|

西河公园改建 |

铁力市西入城口 |

增加绿化、健身设施 |

|

|

铁力体育场改造 |

正阳大街与农场路交口 |

增加绿化面积,丰富健身器械 |

|

|

松涛植物园整改 |

松涛街南侧 |

增加绿化面积与种类 |

|

|

团结公园改建 |

团结街与建设大街交口东南侧三角地 |

增加休闲设施,丰富健身器械 |

|

|

铁力市火车站亮化工程 |

铁力市火车站 |

对火车站站舍及前广场进行夜景观设计 |

|

|

建设大街道路绿化与亮化工程 |

建设大街 |

种植景观类树木、增设木艺垃圾桶、电话亭、报刊亭 |

|

|

市政设施类 |

天主教堂南侧道路建设 |

天主教堂南侧 |

开辟天主教堂南侧道路与建设大街打通 |

|

农场路与五一路交汇处交通环岛建设 |

农场路与五一路交汇处 |

环岛景观绿化、街道照明、雕塑等 |

|

|

铁甲河城市沿线排污干管的铺设 |

铁甲河沿线地下 |

工业排污干渠和生活排污渠 |

|

|

铁力市消防站搬迁 |

哈伊公路与灌渠交汇处 |

新建消防站办公、仓储、生活等建筑 |

|

|

铁力市热电厂改换热站工程 |

西二路与电工街交汇处 |

对建筑、设备等进行改建,二次利用 |

|

|

正阳大街排水设施新建 |

正阳大街 |

正阳大街暗管排水 |

|

|

城南街建设 |

西二路至新华街 |

路面建设及与道路建设的相关配套设施 |

|

|

东七路改造 |

五一街至建设大街段 |

原道路改道 |

|

|

人文类 |

铁力市山水漂流节规划 |

铁力市各大漂流主景区 |

增设宾馆等接待设施,修筑公路 |

|

森林风光节 |

铁力市多处原始森林 |

规划各季节令营、原始森林参观游、森林科普游等项目 |

|

|

骊马文化节 |

铁力市域内 |

强化铁力城市文化特征 |

|

|

铁力旅游文化节 |

铁力市域内发展,依托各主要自然景点和铁力旅游文化中心进行 |

宣传铁力市旅游文化品牌,展示城市生态魅力,促进铁力城市建设向国家级园林城市迈进 |